Petit portrait numéro 2

Raffi Kaiser

Le Voyageur du dessin

Raffi Kaiser dans son atelier, 2021

Photo ©Michaël Ferrier

Raffi Kaiser dans son atelier, 1951

Photo ©Michaël Ferrier

Cet entretien a eu lieu le 3 septembre 2011, dans l’atelier de Raffi Kaiser, rue de Ridder, dans le 14e arrondissement de Paris. Il a duré plus de trois heures, entrecoupées de deux pauses et de quelques tasses de café très noir et très sucré. C’est le premier entretien de cette envergure avec l’artiste : nous le reproduisons agrémenté de quelques coupes.

Michaël Ferrier est un écrivain français installé au Japon depuis une trentaine d’années : il est l’auteur de nombreux textes pour des revues de littérature, de japonologie et d’art contemporain (L’Infini, Ebisu, Art Press...), d’essais et de romans. Mais c’est surtout un ami qui suit le travail de Raffi Kaiser depuis leur première rencontre, à Kyoto (Japon), il y a trente ans.

L’entretien commença par cette déclaration de Raffi Kaiser qui, après réflexion, pourrait aussi nous fournir le fin mot de son œuvre et de sa démarche artistique : « Il y aura des questions et je répondrai ».

MICHAËL FERRIER – Comment es-tu arrivé à ne plus faire que du dessin ?

RAFFI KAISER – Probablement depuis toujours, j’ai été attiré par le dessin. J’ai rencontré dernièrement un ami avec qui j’étais à l’école de 7 à 13 ans : il m’a raconté qu’à l’époque, en Israël, il y avait des cours de dessin à l’école primaire. Le professeur, qui était un vieux peintre, ne s’occupait que de deux personnes, moi et un autre ami, qui est mort depuis très longtemps. Tous les autres, ça ne les intéressait pas. J’ai oublié complètement cette époque, mais c’est dire que je dessinais depuis très longtemps.

Et j’ai continué, même quand je faisais des choses un peu plus « fantastiques », plus tard. Je faisais beaucoup de couleur, à la tempéra, le nombre d’or, etc. Mais la couleur était un remplissage, ce n’était pas vraiment de la couleur. Je faisais de la couleur, c’était « joli », mais finalement le dessin était très important. C’est après une exposition aux Etats-Unis, ou plutôt juste avant cette exposition, que j’ai su que je ne pouvais pas continuer dans cette voie-là.

M.F. – En quelle année ?

R.K. – C’était en 1977, à la fin de l’année, j’avais cette exposition à New York, mais à l’époque je savais que je ne pouvais pas continuer, je ne sentais plus ce que je faisais. J’ai arrêté complètement en 1980.

M.F. – Tu parles de la couleur comme un remplissage…

R.K. – Maintenant, je le dis. À l’époque, je pensais que c’était vraiment de la couleur. Mauvais jugement : c’étaient des valeurs et pas des couleurs. Pas comme Van Gogh disons, ou comme Picasso, comme Matisse, où la couleur chante... C’étaient des dessins que je faisais, et qui étaient colorés. Du coloriage plutôt que de la couleur. Je savais que je ne pouvais pas continuer sur cette route-là.

Les choses que je faisais, dites « fantastiques », venaient d’une expérience dans un château en Italie (de 1960 à 1962), une expérience dure, un château à la Kafka. J’ai adoré l’Italie et j’étais très influencé par l’école siennoise, Paolo Uccello… À l’époque, je commençais à gagner de l’argent, et normalement c’est difficile à arrêter. Alors j’ai décidé d’aller dans le désert, où il n’y a pas de pression sociale.

Raffi Kaiser, Suite chinoise

©Raffi Kaiser

LE DÉSERT

M.F. – En 1980, tu sors donc du château kafkaïen et de la couleur – et tu pars dans le désert israélien faire uniquement des dessins monochromes. À ce moment, tu as bien conscience d’une rupture.

R.K. – J’ai bien conscience que je vais faire autre chose, mais je ne savais pas encore quoi, je n’avais absolument aucune idée de ce que j’allais faire.

M.F. – Mais l’idée était de sortir d’un réseau social, d’un commencement de reconnaissance sociale.

R.K. – Oui, pour essayer de penser. J’ai voyagé, j’ai déambulé partout, et j’ai commencé à gribouiller. Et petit à petit, à dessiner. C’est ainsi que j’ai commencé à dessiner et à oublier la couleur.

M.F. – Ce qui frappe souvent les spectateurs, c’est le format très spécial, très insolite, de ces dessins. Peu d’artistes s’essaient à ce genre de format… Est-ce à ce moment que tu commences les grands formats ?

R.K. – Non, pas du tout. Quand j’ai commencé, je regardais les paysages et je faisais des morceaux de paysage. Petit à petit, j’ai été capté par le paysage désertique : j’étais vraiment dedans. Au début, on est un observateur, comme n’importe quel promeneur. On dit : « C’est magnifique ! » ou « Oh, il fait très chaud, très froid… », « Il y a un serpent, c’est dangereux… » : on réagit. Mais après quelques temps, on ne réagit plus, on est absorbé, on devient une partie du paysage.

M.F. – Une symbiose, c’est ce que tu recherchais.

R.K. – Absolument, une symbiose avec le lieu. Je n’étais pas un promeneur, je suis resté trois ans. Depuis, j’y suis retourné, mais pendant ces trois ans, je suis devenu un habitant du désert. C’est un petit désert, un peu accidenté, et pour cela il est très intéressant : il y a quelques éléments humains, mais très peu.

Raffi Kaiser dans le désert du Néguev, 2012

Photo ©Michaël Ferrier

Raffi Kaiser, Jérusalem

©Raffi Kaiser

LE ROULEAU :

UN VOYAGE DESSINÉ

M.F. – Ton premier rouleau date de fin 1983-début 1984…

R.K. – C’est ce rouleau qui m’a poussé à aller en Chine, puis au Japon. Je me suis dit que les Chinois et les Japonais, qui étaient très proches de la Chine, comme Sesshū et d’autres, faisaient des rouleaux et faisaient des monochromes. J’ai fait la même chose, sans être Chinois ni Japonais, mais c’est la même démarche, c’est-à-dire : un voyage. À ce moment, je me suis dit : il faut absolument que j’arrive à aller en Chine. Pas dans leur expérience picturale mais aux sources d’inspiration qui ont suscité cet art. Ils sont allés dans certains paysages, pas n’importe où. Je voulais comprendre pourquoi : j’ai choisi quatre endroits en Chine, en 1987, où je suis resté travailler.

M.F. – C’était où ?

R.K. – Il y avait le lac de l’Ouest, le Huang Shan, à l’ouest de Shanghai, et vers le Sud. D’une certaine manière j’ai senti – comprendre, c’est une autre affaire – pourquoi les Chinois ont fait le vide et le plein : à cause du brouillard dans les montagnes. Comme c’est extrêmement humide, il y a un « voyage » de nuages et de montagnes. De temps en temps, il y a des choses qui sortent et qui disparaissent : ce n’est pas un paysage inerte. Et ce n’est pas un petit paysage, c’est énorme : tu voyages ! J’ai senti comment eux ont pensé à des voyages et c’est probablement une des raisons pour lesquelles ils ont fait des rouleaux.

Je crois qu’il y a une autre raison, c’est le taoïsme : ils ne voulaient pas que l’homme domine la nature, parce que l’homme est une partie de la nature. Dans le voyage, ils mettaient un tout petit bonhomme qui regardait la nature mais ne la dominait pas. C’est ce que j’ai senti, moi aussi, quand j’étais dans le paysage.

Je n’ai pas fait tous les paysages de la Chine, je n’y ai été que six mois : six mois, c’est très court, eux ont passé toute leur vie là-dedans. En rentrant, je savais que je ferais un rouleau, j’ai décidé de faire cette expérience : un voyage, un voyage dessiné.

Raffi Kaiser, Paravent 8 panneaux, Chine

Photo ©Michaël Ferrier

%2C%20illustration%20de%20Su%20Shi%2C%20La%20Deuxi%C3%A8me%20ode%20sur%20la%20falaise%20rouge%2C%20Dyn.jpg)

Zhang Ruitu (張瑞圖, 1570–1641), illustration de Su Shi, Deuxième ode à la falaise rouge, 1628

Rouleau, encre sur satin. Bequest of John M. Crawford Jr., 1988.

Source : Metropolitan Museum of New York

Le taoïsme : ils ne voulaient pas que l'homme domine la nature,

parce que l'homme est une partie de la nature.

Dans le voyage, ils mettaient un tout petit bonhomme

qui regardait la nature mais ne la dominait pas.

%2C%20illustration%20de%20Su%20Shi%2C%20La%20Deuxi%C3%A8me%20ode%20sur%20la%20falaise%20rouge%2C%20Dyn.jpg)

UN GESTE ANCIEN, PROFOND ET INTIME

M.F. – Donc, les deux choses qui t’intéressaient dans la peinture chinoise, c’est le rouleau comme expérience du voyage et la non-domination de la nature par l’homme. Et la monochromie ? En quittant la couleur, ou en la délaissant, tu arrives à une espèce d’arête, d’épure...

R.K. – Voilà, un pur sentiment basique. Et le plus sensible. C’est d’ailleurs la chose la plus difficile, étant donné qu’il n’y a pas d’autre ingrédient.

M.F. – Là, tu te situes à l’opposé de ce que tu faisais avant, quand tu calculais tout, avec des préparatifs très minutieux…

R.K. – Mais oui, à la fin c’était de la peinture à la tempéra, vraiment une élaboration, le nombre d’or, calculé, tout ! Ici, uniquement sensoriel et sentimental.

M.F. – C’est une plongée dans la sensation et dans le geste de la retranscrire.

R.K. – Voilà. Perception sentimentale. Je ne sais pas si le mot « sentimental » convient mais, si tu veux, perception sensorielle de base et plongée complète. Je n’essaie pas de calculer, je me laisse complètement sortir de moi-même.

M.F. – On rejoint donc le fait de ne pas dominer.

R.K. – Voilà, non seulement ne pas dominer la nature mais de ne pas même dominer ce que je fais.

M.F. – D’être emporté par un geste, beaucoup plus ancien, profond et intime.

R.K. – Je le crois, je l’espère au moins.

Raffi Kaiser dans son atelier, 2021

Photo ©Michaël Ferrier

UN TEMPS QUI N’EST PAS DE NOTRE TEMPS

M.F. – Tu as dit que dans les peintures chinoises, il y a souvent une figurine humaine qui est là, tapie dans un coin du paysage… Or, dans tes dessins, ce qui frappe aussi, c’est le fait qu’il n’y a pas d’échelle humaine, puisque non seulement il n’y pas d’homme mais il n’y a pas d’animal non plus, ni être vivant ni bâtiment…

R.K. – Ni même arbre…

M.F. – Il y a donc là une différence avec la peinture chinoise.

R.K. – Absolument. Écoute, de toute manière, je suis un Occidental. J’ai essayé qu’on m’opère mais ils n’ont pas réussi : ils n’avaient pas le couteau adéquat pour que je devienne Chinois ou Japonais ! Résultat : je suis quand même occidental… Mais ce que je voulais, c’est que ce soit une chose sans échelle, que l’échelle soit faite par le spectateur. C’est lui qui créera l’échelle et pas moi qui la lui donnerai. C’est lui qui voyage.

M.F. – Est-ce que ce n’est pas un moyen aussi, par rapport au spectateur, de le désinscrire de ses cadres sociaux et de ses repères habituels ? Et une invitation à refaire cette même opération…

R.K. – Absolument.

M.F. – En fait, une manière de le tirer hors de son environnement…

R.K. – Le tirer hors de ce qui nous environne pour aller vers les sens, sur la quintessence. Le vrai sentiment de l’espace et du lieu. Ce que je fais, et ça je le revendique : je suis sensible à ce qui se passe dans le monde et je ne suis pas complètement détaché, mais je me suis mis dans une bulle – et ce n’est pas par hasard que je travaille avec la musique classique et une musique particulièrement harmonieuse (nous avons écouté ce matin, en regardant les dessins, la Passion selon St Matthieu de Bach) – pour me séparer complètement de moi et de notre monde. Je voudrais vraiment être en dehors de ça, être aussi un peu en dehors du temps.

M.F. – Du temps social en tout cas. Parce que tu retrouves un temps extraordinairement long, infini dans les dessins…

R.K. – Sortir du temps momentané, de la société actuelle, le temps social si tu veux, de notre époque. J’essaie – si j’y arrive ou non, je n’en sais rien, ce n’est pas à moi de le dire – de m’attacher à du temps infini. Le temps qui m’accroche aussi bien chez Léonard de Vinci que chez Tōhaku ou dans la peinture chinoise. C’est un temps qui n’est pas de notre temps. J’essaie. Maintenant, est-ce que j’y arrive ou non, je n’en sais rien. Et je voudrais justement que l’homme qui regarde soit un être humain en soi, et pas un être humain formaté dans notre époque.

Tōhaku Hasegawa, Paravent aux pins, Japon, Époque Momoyama (16e siècle)

Source : Wikipédia

LE JAPON

Raffi Kaiser, Paravent aux montagnes, Chine, 20e siècle

photo Volker Bauermeister, Morat-Institut für Kunst und Kunstwissenschaft ©Raffi Kaiser

M.F. – Étape suivante dans ton parcours : après la Chine, tu découvres le Japon.

R.K. – Je me suis dit : il faut que je continue cette démarche, puisque les Japonais continuaient la Chine, peut-être à travers la Corée aussi. Je suis resté un an au Japon, déambulant d’un endroit à un autre, et j’ai trouvé autre chose, qui était absolument magnifique. On ne peut pas dire que je connais le Japon, ni que je connais vraiment la culture japonaise mais au moins je l’ai sentie.

M.F. – Les deux références que tu prends souvent, ce sont Sesshū et Tōhaku. Concrètement, quand tu travailles tes dessins…

R.K. – Je n’y pense pas. Je ne pense à rien. Je ne dis pas que c’est complètement automatique, comme dans le surréalisme par exemple, mais non, je me laisse aller complètement.

M.F. – Mais par exemple, quand tu vois des tableaux de Sesshū ou de Tōhaku, tu ne te dis pas : tiens, là il y a une conception de l’espace qui m’intéresse.

R.K. – Non, pas du tout. J’aurais pu le faire, mais j’ai décidé de ne pas le faire. Parce qu’après mon séjour dans le désert, j’ai essayé que ça jaillisse sans qu’il y ait un contrôle cérébral. C’est après l’avoir fait complètement que je reviens pour le modifier quelquefois. C’est le trait ou le geste qui me pousse à aller plus loin. C’est la forme elle-même qui me pousse et pas l’idée de la forme.

M.F. – C’est une espèce de nécessité interne.

R.K. – Interne et pas externe. Pas cérébrale mais sentimentale. Ou sensorielle, je ne sais pas exactement comment… Tu as compris, ce n’est pas exactement le mot, mais c’est ça qui me pousse tout le temps. J’essaie – j’y arrive ou non – d’être plutôt attaché à la permanence qu’aux choses temporaires. Si je fais le paysage, c’est parce que le paysage existe, le sens du paysage c’est le sens de notre environnement réel. Le reste, c’est social. Bien que j’aie été très actif socialement il y a très longtemps, dans ce que j’ai fait, je n’ai jamais fait de choses sociales. Quand j’étais très jeune, j’ai fait toute une série d’après Le Chant des enfants morts de Gustav Mahler (Kindertotenlieder), qui était probablement liée un peu à la Shoah, pas directement mais un peu.

Raffi Kaiser au travail sur la fresque Le Chant des enfants morts

Photo ©Michaël Ferrier

M.F. – Et est-ce que tu irais jusqu’à dire qu’il y a dans ton travail une lutte contre ce que Philippe Sollers - à la suite de Platon et de Nietzsche - appelle « le gros animal », l’animal social…

R.K. – Disons qu’il n’y a pas une lutte contre, je fais abstraction de ça.

M.F. – Tu n’essaies pas de te repérer par rapport à la société. C’est une esquive, tu ne rentres pas en contact direct, frontal.

R.K. – C’est pour ça que je dis que je suis dans une bulle. Je crée une bulle, où il y a une harmonie. Bon, étant donné que je suis né quand même à notre époque, et que pour le moment j’y vis, j’y réagis peut-être inconsciemment, mais pas volontairement.

M.F. – Est-ce que malgré cette bulle, ou grâce à elle, ton travail a une portée politique à ton avis ?

R.K. – Je ne sais pas. Ce n’est pas à moi de le dire. On peut chercher l’écologie, tout ce qu’on veut, mais ça ce n’est pas à moi. Je ne suis pas un artiste politique.

M.F. – Tu parles d’écologie, c’est toi qui en parles. Si quelqu’un te dit : mais effectivement, il y a quelque chose qui a un rapport avec l’écologie.

R.K. – Je ne suis pas contre. D’ailleurs, l’art c’est comme un diamant, on peut voir beaucoup de choses là-dedans. C’est à lui de le voir. Moi, je donne la partition. Comment on l’interprète, ça dépend de l’interprète.

M.F. – Ce n’est pas ton travail.

R.K. – Ce n’est pas mon travail. Mon travail, c’est écrire la partition. Qui n’a pas de but social. Qui a un but à mon avis profond, de l’être humain en soi, à un moment donné.

Raffi Kaiser, La "partition" (matériel de dessin), 2021

Photo ©Michaël Ferrier

L'art, c'est comme un diamant, on peut voir beaucoup de choses là-dedans.

Moi, je donne la partition.

Comment on l'interprète, ça dépend de l'interprète.

VOYAGE VERS LES PROFONDEURS

M.F. – Premier grand dessin : 1984. Un souvenir du voyage dans le Néguev. C’est un rouleau de 11 mètres, noir et blanc, au crayon.

R.K. – Plutôt au crayon mou, je crois que c’était HB et B, si je ne me trompe pas. Les crayons, ce sont des céramiques avec de la poudre de graphite. Il y a des gradations : HB, c’est le milieu, celui qu’on utilise normalement. Plus ça avance vers le B, B1, B2, B3, plus le crayon est mou, donc noir. Plus on va vers le haut, H1, H2, jusqu’à H7 – il y avait H8, mais je n’en trouve plus – plus c’est dur, plus il y a de la céramique dedans et plus ça se rapproche du métal, bien que ce ne soit pas un métal : c’est le minerai qu’on appelle graphite. Là, je crois que c’était vers B, je me rappelle plus exactement, mais c’était beaucoup plus noir que ce que je fais maintenant.

M.F. – Et le papier, tu l’as choisi à 300 grammes…

R.K. – Oui, pour une raison très simple. Normalement, j’utilisais toujours un très bon papier, qui ne change pas avec le temps, ne se dégrade pas, du papier à base de coton, pour aquarelle. Suffisamment solide pour ne pas être déchiré. D’ailleurs, les Japonais et les Chinois font sur un papier très léger mais après, ils le collent sur d’autres papiers s’ils veulent les garder. Dans les paravents, c’est sur plusieurs couches. Moi, je ne suis pas un Oriental, j’ai pris ce papier parce que c’est un grain pas complètement lisse, ça donne un trait beaucoup plus chaud, un trait qui n’est pas mécanique : il y a un petit grain, qu’on appelle le grain fin.

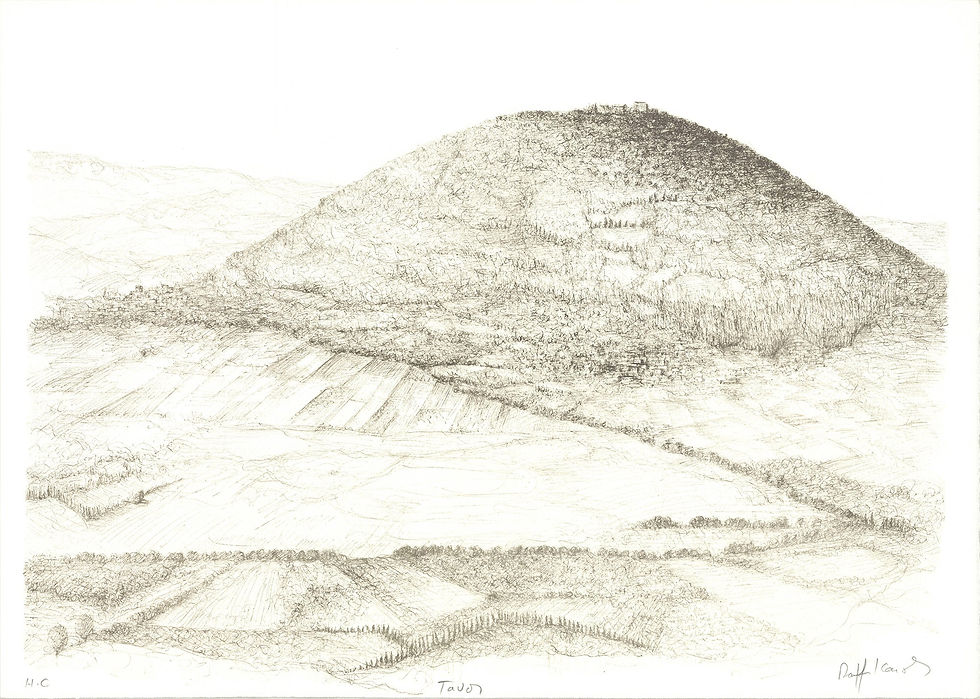

M.F. – Là, c’est une période intéressante de ton travail, au début des années 1980. Parce qu’on voit bien qu’il y a une espèce de mutation qui est en train de s’opérer en douceur, où il y a encore des dessins d’après nature, assez réalistes : là on a un paysage avec des champs, des arbres…

R.K. – Tout à fait réalistes. Je commence avec des choses réalistes, parce qu’il me faut absorber une réalité qui se décante après. Pour moi, je ne suis pas un peintre abstrait, non figuratif. Je fais une abstraction de la nature mais il me faut la nature pour « abstractiser » la nature. Il y a une chose que je crois vraiment : c’est que toute notre vision est un souvenir de ce qu’on a appris, ce qu’on a vu depuis la naissance jusqu’au moment où on est, et après on le façonne différemment. Mais les choses sont ce qu’on a vu : on peut les déformer, mais à partir du moment où on les a apprises, je crois. Moi, j’ai besoin de cette démarche…

M.F. – De cet impact du réel à l’origine, qui te fournit une impulsion.

R.K. – Oui, et après je peux le changer. Je peux le décanter. Comme un enfant qui commence à avoir l’espace, les objets, et après il fait ce qu’il veut. Mais il me faut ce commencement pour après. Les peintres non-figuratifs ne commencent pas comme ça, ils font carrément le chant des traits, des couleurs, sans aucune référence, du moins à la nature.

M.F. – Mais dans tes panneaux, par exemple dans le panneau de 66 mètres qui est exposé, finalement on ne peut pas dire que c’est réaliste ou figuratif…

R.K. – Non.

M.F. – …et en même temps on ne peut pas dire que c’est abstrait.

R.K. – C’est une abstraction d’une réalité, mais ce n’est pas une abstraction en soi.

M.F. – Finalement, ça remet en cause toute cette séparation binaire, tranchée, entre art abstrait et art réaliste, art figuratif et art non-figuratif.

R.K. – Absolument. Pour moi, oui. Ça le met complètement à plat. Que les autres le fassent, je le respecte, il n’y a pas de problème, quand je vois de magnifiques choses de Kandinsky, ça existe, ou Mondrian, je ne suis pas contre.

M.F. – Donc toi, tu as choisi de te situer résolument en dehors de ces catégories de l’histoire de l’art en fait !

R.K. – Absolument. Et si tu veux, ce n’est pas résolument, je n’ai pas décidé mais je le sentais comme ça : plutôt être rattaché à différentes périodes dans l’histoire de l’art. J’adore le dessin de Léonard de Vinci, de Tōhaku. Donc, tu comprends, ce n’est pas que je suis en dehors de l’histoire, mais je me réfère à ce qui m’intéresse dans l’histoire, et pas dans l’histoire contemporaine.

M.F. – Mais ces catégories esthétiques, qui peuvent d’ailleurs être changeantes selon les époques, elles te semblent inutiles, dérisoires ?

R.K. – Pas pour l’histoire de l’art.

M.F. – Elles n’ont rien à voir en fait avec ton travail de création.

R.K. – Je crois qu’il y a quelque chose de constant dans l’art qui est lié à la psychologie de l’être humain. Ce n’est pas une évolution, mais une chose qui attache tous les hommes de toute manière, avec des habits différents, avec des réactions différentes… Ce n’est pas qu’on ne change pas, mais nos profondeurs ne changent pas : ce sont les critères qui sont changeants, mais pas les profondeurs. Je crois que l’art, le vrai art, finalement doit toucher ces profondeurs-là, pour la simple raison que sinon, on ne serait pas sensible à ce qui a été fait dans d’autres sociétés. Si je suis ému par l’art africain, ce n’est pas parce que je crois au vaudou, je ne sais même pas ce que c’est, c’est parce que ça me touche quelque part profondément. Ainsi que la Renaissance : je ne suis pas dans la Renaissance, j’adore la Renaissance pour d’autres raisons mais je ne suis pas Léonard de Vinci, je n’ai pas les mêmes critères. Ni le Moyen Âge, dont j’adore certains artistes, ni l’art orthodoxe et tout ça… : c’est parce que ça touche quelque chose d’encore plus profond. L’art pour moi, c’est un miroir, peut-être le miroir d’un moment, mais avec une substance très profonde, qui dépasse le miroir. Le miroir, ce sont les habits, mais il y a quelque chose, la substance, je crois. L’art n’est pas fait uniquement avec la ratio, mais avec le non connu. Et c’est finalement le non connu qui va le plus profond.

Raffi Kaiser, Suite israélienne

©Raffi Kaiser

LA TRILOGIE CHINE/JAPON/ISRAËL

M.F. – On passe à la trilogie Chine/Japon/Israël.

R.K. – Quand je suis rentré de la Chine, j’ai pris des papiers, je n’ai pas pris de rouleaux : ce que je voulais, c’est faire un truc très minimaliste mais que ce soit occidental. Parce que je ne suis pas Chinois, je ne suis pas extrême-oriental, même si j’ai des affinités ou que j’aime beaucoup. Alors, j’ai pris du papier, à l’époque j’ai trouvé du papier Arche de 640 grammes, et de 1m sur 1m50. Et j’ai commencé à dessiner. La différence avec les Japonais ou les Chinois, on les regarde ou on les montre, on les déroule : moi, je suis occidental, je veux que ce soit exposé, que ce soient les gens qui suivent les choses et pas qu’on les déroule devant eux.

Le premier rouleau dont nous avons parlé, c’était vraiment un rouleau : je l’ai exposé ouvert mais je l’ai fait d’un seul tenant. Ici, je voulais dépasser le rouleau, au sens où je voulais que les gens, eux, marchent, et pas que je le déroule devant eux.

M.F. – Oui, c’est ce que j’appelle les trois grandes Suites : Chine, Japon, Israël. La première, la Suite chinoise, a été faite avec des crayons durs, très durs.

R.K. – La raison pour laquelle je l’ai faite au crayon dur, c’est que la Chine est très brumeuse, et je voulais donner un peu de brume, un peu évanescent. Il y a des endroits différents, mais c’est toujours la montagne et l’eau. C’est vraiment très humide.

M.F. – Je reste un instant sur les détails techniques. Le papier 640 grammes, avant c’était du 300…

R.K. – 300, c’était le rouleau, 640 on ne peut pas rouler. Ce sont des planches presque, c’est presque du carton.

M.F. – Et le fait que le papier soit plus lourd…

R.K. – … je pouvais appuyer, c’est pourquoi je l’ai choisi au départ. Je prenais un crayon très dur : si le papier était mou, j’aurais fait des trous. Il faut appuyer : si tu n’appuies pas, il ne sort presque rien. On appuie pour donner le trait. En ce cas-là, il fallait un papier qui résiste, c’est pour ça que j’ai pris un papier dur. J’ai commencé à faire des souvenirs de Chine, sans aucun document. Pendant six mois j’avais accumulé, en rentrant j’ai commencé à dessiné.

M.F. – Un peu comme une pile électrique qui accumule de l’énergie, et après…

R.K. – Voilà, et après je rejette de l’électricité. J’avais, je crois, 43 mètres. Au début, je ne savais pas où j’arrêterais. Il y avait ce directeur du musée de Tel-Aviv, où finalement je n’ai pas exposé : il voulait l’exposer, et il m’a dit où. Je suis allé là-bas, j’ai mesuré, c’était 50 mètres, j’ai continué jusqu’à 50 mètres et j’ai arrêté à 50 mètres.

M.F. – Donc c’est un peu comme à la Fondation Morat (Morat-Institut für Kunst und Kunstwissenschaft, Fribourg-en-Brisgau), où tu as fait un dessin de 66 mètres, parce que la salle fait 66 mètres, plus la porte. C’est intéressant : c’est presque un art circonstanciel.

R.K. – Exactement.

M.F. – Tu t’insères.

R.K. – À partir du moment où je veux faire quelque chose : ce n’est pas une commande. Ni pour le 50 mètres, ni pour le 66 mètres. Je me suis restreint au lieu, parce que le lieu m’était donné. Le 50 mètres finalement a été exposé à Guimet. J’étais très heureux d’exposer à Guimet : c’est la première fois qu’ils ont ouvert la porte pour un Occidental contemporain.

M.F. – Mais la trilogie en fait, c’est le fait du hasard, de ta vie personnelle, de tes rencontres, de tes voyages. Il n’y a pas un substrat théorique qui lie les trois pays.

R.K. – Pas du tout, au contraire : c’est pour cela que je l’appelle « trilogie » et pas « triptyque ». Ces trois sont liés par la taille et par le voyage. L’origine du triptyque, c’est l’autel que les gens prenaient en voyage et qu’ils ouvraient. Après, c’est devenu une chose beaucoup plus grande. Trois panneaux, qui se ferment ou non. Ici, il y a trois voyages, qui sont des voyages initiatiques pour moi.

M.F. – C’est toujours chez toi la volonté de faire passer l’expérience vécue, l’expérience personnelle et de ne pas la recadrer, l’encercler, l’enfermer ou la domestiquer par une théorie, même a posteriori.

R.K. – C’est pour ça que je crois à une très jolie phrase : « On ne regarde pas par les oreilles. » Ce sont les Chinois qui disent ça. On regarde par les yeux. Ce n’est pas la théorie racontée qui fait de la peinture. Très souvent, il y a d’abord la théorie et après l’illustration de la théorie : je ne fais pas ça. Je préfère qu’on ne fasse pas trop de théorie : on peut le faire, chacun a le droit de le faire mais moi, je ne le fais pas.

Après la Chine, j’ai été au Japon, où j’ai rencontré celui qui m’interroge maintenant. Quand j’étais à la Villa Kujoyama, j’ai fini le grand dessin du Japon. Si le dessin chinois a été fait au crayon, le dessin japonais a été fait à la plume et de l’encre verte, gris-vert. Parce que le Japon est extrêmement verdoyant. Le Japon est impressionnant par la végétation, c’est luxuriant même. Israël, comme c’est le désert, je l’ai fait avec des bistres. C’est monochrome, mais le choix de chaque couleur a été fait en raison du lieu.

Suite japonaise

Suite toscane

Suite israélienne

Raffi Kaiser, Trois dessins de la Suite japonaise, Suite toscane et Suite israélienne

Photos ©Michaël Ferrier, 2021

« On ne regarde pas par les oreilles. »

Ce sont les Chinois qui disent ça. On regarde par les yeux.

Ce n'est pas de la théorie racontée qui fait de la peinture.

L’ESPRIT DU LIEU

M.F. – C’est le lieu qui commande à chaque fois : la forme même, la couleur, la technique…

R.K. – Même la technique, oui. Je préfère en général être vraiment absorbé par la nature, pour qu’elle me dicte les choses à faire, et pas que moi je dicte à la nature, ce qui est très courant dans l’art contemporain. Chaque partie de cette trilogie fera donc 50 mètres : exactement le même papier, avec des techniques différentes, que le lieu m’a imposées ou m’a dictées.

M.F. – Cela donne un éclairage très intéressant sur la façon dont tu travailles, et dont tu es travaillé aussi finalement, parce qu’il y a quelque chose qui te dépasse, qui te transporte…

R.K. – Absolument. Je préfère être transporté que transporter. C’est la nature, et plus particulièrement le désert qui me l’a appris : être un peu modeste. Parce que vraiment dans la nature, on n’est pas grand chose. On en fait partie, mais on est vulnérable. Surtout quand tu es seul dans le désert, ou dans les montagnes tout seul, chaque petite chose peut te finir – et tu le sens. Tu sens que tu n’es finalement pas le nombril du monde. Tu es une partie, une petite partie.

M.F. – En fait, tu refuses complètement une conception de l’artiste démiurge, créateur de toute chose, ce genre de mythologie romantique. D’où ton affinité avec l’art de l’Extrême-Orient.

R.K. – Absolument, où il est extrêmement important d’être modeste, de faire partie des choses et de ne pas les dominer.

M.F. – Là je vois bien ce qui est plus qu’une affinité à mon sens mais une véritable rencontre. Tout de même, lorsque tu en parles, et à plusieurs reprises, tu dis que tu restes « un Occidental ».

R.K. – Parce que finalement, toute mon éducation est occidentale, la façon dont je travaille avec les outils est occidentale : je ne fais pas des dessins au pinceau. Je l’ai fait quand j’étais jeune, à la façon de Rembrandt plutôt qu’à l’extrême-orientale. Je savais très bien, quand je suis parti en Chine, que je ne serais pas en concurrence avec des gens qui me dépassent tellement, qui pendant vingt ans, ne font que des exercices – je n’avais pas vingt ans pour m’exercer…

M.F. – … et il ne s’agit en aucune manière de copier, de mimer ou de singer : au contraire, il faut retrouver un geste qui est un geste universel.

R.K. – Un geste universel et qui peut être occidental. Je ne fais pas des chinoiseries ou du japonisme : du tout. Il y a une correspondance, mais pas volontaire. Quand j’ai fait les voyages, quand j’ai fait les monochromes, c’est arrivé, ça se rapproche beaucoup mais ce n’est pas l’Extrême-Orient qui m’a dicté ça, c’est le Néguev qui m’a dicté ça et la nature. Bon, il se trouve qu’eux aussi, ils ont fait le même chemin, que moi j’ai fait sans eux, parce que quand je suis parti dans le Néguev, je ne pensais pas à l’Extrême-Orient.

M.F. – Et la preuve, c’est qu’après, on le retrouve sur le Grand Canyon.

R.K. – Exactement. C’est tellement merveilleux : ce sont des constructions absolument extraordinaires, le plus grand canyon du monde, comme si c’étaient des géants qui avaient laissé des constructions. Ils sont partis et ce sont les nains, nous, qui allons là-bas. Tu vois de tout petits points qui marchent, avec des mulets. C’est énorme, parce que c’est 1600 mètres d’un côté, 1800 mètres de l’autre côté, la profondeur. Et en bas, il y a le Colorado. C’est incroyable.

Un rouleau de Raffi Kaiser (arrière-plan) en dialogue avec le "land art" de Richard Long (premier plan), 2007

©Kunstmuseum Wolfsburg

LA GRÈCE

M.F. – Après, tu es allé en Grèce ?

R.K. – Je suis allé aux Météores, je suis resté quelques temps, j’ai fait des dessins d’après nature. Et après, je voulais partir au mont Athos, mais j’étais malade, alors on est allé dans le bateau qui longe le mont Athos. Je me suis dit : si je le fais d’un bateau, ce sera un panoramique et ce sera beaucoup plus spectaculaire, et différent de ce que j’ai fait aux Météores.

M.F. – Ça permettait aussi de varier les angles, les perspectives, les cadrages…

R.K. – Exactement, et en plus quand tu es en bateau, chaque fois tu changes de perspective…

M.F. – Un peu comme un paravent qui se déplie en fait. Dans les dessins des monastères, on assiste à la réintroduction de bâtiments humains…

R.K. – Oui, c’était à cause de la Grèce. Parce que les rochers, ça pouvait être aussi au Japon. La différence avec les Météores et le mont Athos, c’est justement parce que ce sont des lieux où il y avait plein de monastères. Ça fait partie du lieu. Les monastères sortent des lieux. D’ailleurs, les monastères qui sont là-dedans sont presque…

M.F. – …enchevêtrés, intriqués complètement…

R.K. – … dans la nature. Autrement, la presqu’île sans le monastère, ce serait n’importe quelle presqu’île. Dans les Météores, je voulais donner une dimension humaine. Parce qu’en plus, j’ai relu L’Iliade et L’Odyssée, car quand même notre culture vient de cette époque-là. Ici, c’est l’Occident. On met les dimensions humaines alors, dans ce cas-là.

M.F. – Dans tes panoramiques, la mer existe et en même temps…

R.K. – …il n’y a rien.

M.F. – Il n’y a rien, c’est un grand vide. Il n’y a pas de vent, pas de vague, pas de crête, pas d’écume…

R.K. – Si tu veux, la mer c’est le vide, comme d’ailleurs chez les Japonais et chez les Chinois. C’est le vide, c’est le ciel et c’est tout. Mais ce n’est pas volontaire. Il fallait qu’il n’y ait rien, que ça tienne sur rien. Que ça flotte si tu veux…

M.F. – C’est assez symbolique d’une certaine manière. Tu passes par delà l’écume des phénomènes, leur crête, et tu vas chercher quelque chose qui est beaucoup plus profond.

R.K. – Voilà, qui existe depuis toujours, et qui existera toujours tant que la planète n’entrera pas dans un trou noir.

Raffi Kaiser, Suite chinoise

©Raffi Kaiser

LE VOYAGE DES VOYAGES

M.F. – La dernière œuvre sur laquelle j’aimerais avoir ton point de vue, c’est ce fameux 66 mètres. Il y a un 12 mètres qui est le mélange final de la Grèce. Et le 66 mètres, qui sera le mélange final, le « voyage des voyages ».

R.K. – C’est une sorte de conclusion. C’est comme un bouquin, où tu as les descriptions et la conclusion. Pendant 30 ans, j’ai fait certains voyages initiatiques presque partout. C’était vraiment très lié à l’Extrême-Orient dans le concept : le vide, le plein, les rochers, la mer. Je voulais donner une sorte de point final. On ne finit jamais, mais un point, en attendant, pour faire une sorte de bilan. C’est un bilan momentané, on ne sait pas, mais c’est un bilan.

M.F. – Un peu comme quand un voyageur arrive au bout d’un long périple, il se pose un peu…

R.K. – Voilà. Il essaie de faire une sorte de remémoration de tout le voyage, en faisant autre chose. C’est-à-dire que cela devient un autre voyage, un voyage de voyages. Et c’est pour cette raison que j’aimerais aller vers autre chose, je ne sais pas ce qu’il en sortira. Je sais ce que j’ai fait jusqu’à maintenant, je ne sais pas ce que je ferai après : si je le savais, je ne le ferais pas.

M.F. – Tu m’as parlé aussi de reprendre le portrait…

R.K. – Pendant que je faisais les grands voyages, je suis allé une ou deux fois par semaine faire des nus dans une école de nuit, à Montparnasse. J’ai besoin de temps en temps de faire le bilan, et aussi de faire des exercices différents.

M.F. – C’est quelque chose qui est très présent chez toi : le refus de t’enfermer dans une forme, dans un cadre, dans une technique…

R.K. – Absolument : je n’accepte pas ça. Parce qu’à partir de là, je me sens enchaîné. Quand je suis content, je fais des petites choses avec une technique différente : la pointe d’argent, le crayon, la plume… Je fais des grands, je fais des petits… C’est pour casser à chaque fois, pour ne pas entrer dans un système. Il y a un très grand danger, surtout quand ça marche, et qu’il y a du répondant : on commence à reproduire. À la place de recréer. Et ça, je ne veux pas. J’ai toujours eu la trouille d’entrer dans un maniérisme quelconque.

M.F. – Tu veux à chaque fois reprendre la route. Ce n’est donc que le début…

R.K. – C’est le début d’une aventure !

Michaël FERRIER

©2022 by Michaël Ferrier et Raffi Kaiser/

Ed. Morat Institute for Art and Art Studies/

Tokyo Time Table

Texte initialement paru dans Le Voyage des voyages,

avec des textes de Franz Armin Morat, Markus Brüderlin, Katharina Epprecht, Nicholas Fox Weber, Ulrich Schneider, Jeanette Zwingenberger, Marc Scheps, François Fédier,

Irving Wohlfarth, Michaël Ferrier et Raffi Kaiser,

livre trilingue anglais/allemand/français,

Morat-Institut, Breisgau, Allemagne, 2012.

LE MONDE DE RAFFI KAISER

Cliquez sur l'image pour l'agrandir