Gilles MASTALSKI

Sada Yacco en Bohême, Moravie et Galicie : des triomphes oubliés ?

Gilles Mastalski

Titulaire d'un doctorat en relations internationales

à l’Université de Marne-la-Vallée (Germanophilie et germanophobie en Tchécoslovaquie/République tchèque, 2000), qualifié à la fonction de Maître de Conférences (Etudes slaves, 2001-2005),

spécialisé sur la “Mitteleuropa”, Gilles Mastalski

est Professeur au Lycée français international de Tokyo,

et l'auteur de plusieurs articles en histoire contemporaine, histoire de l’art, ainsi qu’en géopolitique et relations internationales.

Il est aussi membre du CRCAO (Centre de Recherche

sur les Civilisations de l'Asie orientale) et chercheur associé à l'IFRJ-MFJ (Maison Franco-Japonaise, Tokyo).

Après s’être intéressé aux voyageurs de deux provinces slaves

de la double monarchie (Bohême et Galicie) au Pays du Soleil-Levant,

il se concentre désormais sur les échanges artistiques et culturels

entre les deux empires (ères Meiji et Taishō),

et à la (re)découverte du japonisme en Europe centrale et orientale.

Membre de la Société d’étude du japonisme (ジャポニスム学会) de Tokyo,

il poursuit notamment des recherches sur le courant japoniste

dans l’Empire des Habsbourg.

Le présent texte est issu d'une conférence

donnée à l’Institut français de recherche sur le Japon

de la Maison franco-japonaise le 30 janvier 2021,

dans le cadre de la journée d’étude Spectacles japonais et artistes occidentaux à l'âge d’or du japonisme : un exemple d'interculturalité ?

Autour de Sada Yacco et Hanako.

« L'influence souvent méconnue du japonisme

dans la Mitteleuropa »

Sada Yacco dans le rôle de Katsuragi,

dans La Geisha et le Chevalier.

D'après un dessin de FD Wallen.

Source : Wikimedia Commons

Sada Yacco triomphe avec la troupe de son mari, Kawakami Otojirô, à l’Exposition universelle de 1900 au théâtre de Loïe Fuller et sa renommée s’étend rapidement à tout le Vieux Continent. Sur son passage à Paris, comme auparavant sa tournée américaine, il existe de nombreuses études et cette période de la carrière théâtrale du couple est bien documentée [1].

C’est beaucoup moins vrai pour leur tournée en Europe centrale et orientale, du moins jusqu’à la publication en 2005 à Munich sous la direction de Peter Pantzer de l’ouvrage Japanischer Theaterhimmel über Europas Bühnen - Kawakami Otojirô, Sadayakko und ihre Truppe auf Tournee durch Mittel- und Osteuropa 1901/ 1902 [Le paradis du théâtre japonais sur les scènes européennes – Kawakami Otojirô, Sada Yacco et leur troupe en tournée à travers l'Europe centrale et orientale 1901/ 1902]. Cette synthèse, qui met à la disposition du public de nombreuses informations sur les différents aspects de la tournée – en particulier les critiques publiées dans les différentes scènes où Sada Yacco s’est produite –, ouvre la voie à des études plus détaillées, qui se concentreraient sur une ou plusieurs villes, une région ou un pays.

Le 11 novembre 1901, Sada Yacco et Kawakami Otojirô commencent en effet à Cologne une longue tournée à travers toute l’Europe centrale et orientale, qui se termine le 2 avril 1902 à Breslau (auj. Wrocław, Pologne). Dès le 3 avril, ils se mettent en route pour l’Italie. Nous nous intéresserons ici à la réception des représentations théâtrales données à Prague (Prag/Praha) les 15 et 17 février 1902, à Brünn/Brno le 18 février (?), Lviv (Lemberg/Lwów/L’viv) les 9 et 10 mars 1902 et Cracovie (Krakau/Kraków) le 11 mars 1902. Trois de ces villes, aujourd’hui en Tchéquie, Ukraine et Pologne, étaient à l’époque de la tournée de Sada Yacco et Kawakami Otojirô les capitales de trois provinces (Kronländer) de l’Empire des Habsbourg. Prague était la capitale de la Bohême, Brno/Brünn, de la Moravie et Lemberg/Lwów/Львів (L’viv), de la Galicie. Seule l’ancienne capitale du royaume de Pologne, Cracovie, n’avait pas ce statut mais demeurait un centre culturel important en Galicie habsbourgeoise, rivalisant avec Lemberg.

Carte de l’Autriche-Hongrie (1867-1918).

1 : Bohême (Prag/Praha)

9 : Moravie (Brno/Brünn)

6 : Galicie (Lemberg/ Lwów/Lviv)

Il serait intéressant de savoir ce que Sada Yacco, Kawakami Otojirô et les autres membres de la troupe – dont la tournée fut un véritable marathon –, ont perçu de la complexité politique, linguistique et culturelle des régions qu’ils ont parcourues, et qui se lit en filigrane dans les critiques publiées sur leurs spectacles. Mais ce que nous essaierons de montrer ici, à travers l’exemple de ces quatre villes – alors dans l’ombre de Vienne – d’un « empire défunt » [2], la Monarchie des Habsbourg, c’est la manière dont Sada Yacco et la troupe de Kawakami Otojirô ont marqué les esprits, dans un contexte marqué par l’influence souvent méconnue du japonisme dans la Mitteleuropa.

.jpg)

Jaroslav Šetelík, Le Pont Charles et Kleinseite/Malá Strana dans le livre Prague (1911)

Sada Yacco

(Alfredo Müller, 1899-1900),

Musée national de Cracovie

1. SADA YACCO À PRAGUE

(15-17/2/1902)

« Sada Yacco a offert aux amis locaux du japonisme une expérience exotique de la tragédie »

Le 12 février 1902, le quotidien germanophone Bohemia (n° 42) – dans lequel ont publié, pour ne citer qu’eux, Franz Kafka et Egon Kisch – annonce l’arrivée à Prague du « Théâtre de la Cour japonaise avec Sada Yacco, Kawakami [Otojirô] », accompagnés de « 30 artistes japonais du Théâtre de la Cour impériale de Tokyo », en mettant en avant le caractère exceptionnel de l’événement. Le programme est annoncé – La Geisha et le Chevalier et Kesa [3] –, ainsi que le prix des places, qui peut atteindre des sommets de – 1,20 à… 40 couronnes ! Les jours suivants (n° 43, 44 et 45), le journal entretient l’intérêt du public. De grandes plumes de la presse viennoise, comme Theodor Herzl (1860-1904) ou Hermann Bahr (1863-1934), sont citées pour l’occasion. Les deux représentations prévues doivent avoir lieu au Neues deutsches Theater (Nouveau Théâtre allemand).

Sada Yacco (1902), illustration pour Comércio do Porto, par Celso Hermínio

Prague, Nouveau Théâtre allemand (1888-1938).

Aujourd’hui : Státní opera (Opéra d’Etat).

Gravure de Rudolf Bernt, Kronprinzenwerk, vol. 15, 1896, p. 179.

Le Státní opera (Opéra d'État) de Prague aujourd’hui. Sada Yacco s'y produisit les 15 et 17 février 1902.

Le matin du premier spectacle (15 février 1902), le Prager Tagblatt [Le quotidien de Prague] (n° 45), l’autre grand quotidien de langue allemande – Kafka et Kisch y ont aussi publié, de même que Max Brod, Joseph Roth ou encore Leo Perutz –, fait paraître un long article d’Emil Orlik [4], revenu depuis peu du Japon, sur Sada Yacco et le théâtre japonais. Il a déjà rencontré l’actrice à Berlin – où la troupe est arrivée le 14 novembre 1901 pour n’en repartir que le 19 décembre, après 31 représentations (!) – exécutant son portrait le 2 décembre 1901, probablement au Zentral-Theater, où elle s’est produite ce soir-là.

Considéré alors comme un spécialiste de l’archipel, le japoniste pragois est sollicité pour initier les lecteurs au théâtre japonais, et il les invite à aller au-delà de son aspect exotique pour le public européen afin d’en percevoir l’essence, en prenant l’exemple – familiers des spectateurs – des estampes et kakemonos.

Il revient sur Sada Yacco et Kawakami Otojirô et, bien informé, indique qu’il ne s’agit pas de « véritable théâtre japonais », mais de pièces adaptées au goût occidental. Il situe parfaitement Kawakami dans l’évolution du théâtre au Japon à cette époque et n’est pas dupe de l’appellation « théâtre de la cour impériale japonaise » qui figure sur les affiches :

« Du théâtre de la cour impériale japonaise ? Il n'y a pas de théâtre de la cour impériale au Japon. Pas de théâtre de cour et pas d'acteurs de cour ! » [5]

Emil Orlik (1870-1932), Ein Theater-Teehaus (Un théâtre-salon de thé),

vers 1900, lithographie en couleur, 17.7cm x 23.4 cm © Orlik Prints

Il évoque enfin ses souvenirs personnels d’une pièce de kabuki dont il a été le spectateur à Tokyo, et fait l’éloge de Sada Yacco et des pièces qui sont à l’affiche, réaffirmant – véritable credo artistique orlikien –, qu’il faut dépasser le côté purement japonais pour atteindre l’essence de l’art. Emil Orlik étant alors à Berlin, le Prager Tagblatt, au lendemain de la représentation (16 février 1902, n° 46) publie une critique de Heinrich Teweles (1856-1927), qui exprime son enthousiasme pour le spectacle auquel il a assisté, et insiste sur l’accueil très favorable du public pragois :

« Le public a été visiblement captivé et est devenu très chaleureux, surtout pendant Kesa. [...] En tout cas, la soirée d'hier au théâtre a été un plaisir rare et exquis ».

Ex-libris d’Orlik pour H. Teweles

et établissements Teweles à Prague

©Orlik Prints

Heinrich Teweles (1856-1927). Photo d’identité, vers 1920,

Archives nationales de la République tchèque

Dans le n° 46 de Bohemia, le même jour (16 février), le critique Friedrich Adler (1857-1938) fait quelques remarques sur l'« étrangeté » du théâtre japonais, mais confirme son succès auprès du public pragois, notamment Kesa :

« La deuxième pièce, en particulier, dans laquelle le combat avec les brigands est d'une vivacité haletante, a fortement captivé le public. Les applaudissements ont été très chaleureux ».

Peter Riedl (1852-1925), écrivain, dramaturge et critique théâtral, qui a assisté au spectacle pour le Deutsches Abendblatt [Le Journal du soir allemand] du 17 février 1902 (n° 39, p. 2), est moins enthousiaste. Il estime que la comparaison entre Sada Yacco et Eleonore Duse n’est pas justifiée, tout en lui reconnaissant « une certaine grâce ». Il n’est pas convaincu non plus par la scène de la mort, pourtant considérée comme le point d’orgue de la représentation. Selon lui, on assiste à un spectacle entre variété et cirque, dont il reconnaît cependant la qualité d’exécution. Il conclut son article par une allusion peu valorisante à la mode japoniste qui touche à cette époque l’Empire des Habsbourg lorsqu’il évoque le décor des deux pièces :

« Le décor était sommaire. L'ensemble se présentait comme le véritable archétype des images grotesques du Japon que l'on trouve ici dans le commerce [...] ».

Sada Yacco, dans les années 1900

Source : Eastern impressions : Western impressions and the Orient

Portrait d'Eleonora Duse, 1891

Ilya Répine, fusain sur toile, Moscou, Galerie nationale Trétiakov

Source : Jean-Pierre Dalbéra

Riedl est toutefois l’un des rares critiques à ne pas avoir réellement apprécié le spectacle. À l’inverse, Alfred Grünberger dans le Montagsblatt aus Böhmen [Journal du lundi de Bohême] du 17 février 1902 (n° 7), s’interroge sur ce que le théâtre japonais pourrait apporter de nouveau à l’Europe : « [L]a tournée japonaise pourrait laisser derrière elle une inspiration précieuse ».

Sa critique du spectacle donné à Prague est élogieuse, tout comme celles, parues le même jour, du Prager Abendblatt [Journal du soir de Prague] (n° 39) ou du Prager Börsen-Courier [Courrier de la Bourse de Prague] (n° 39 p. 5), qui rapporte que « le [...] public, d'abord plutôt intrigué par ces étranges invités, a finalement sympathisé avec eux au cours de la soirée et les a généreusement applaudis [...] ».

Friedrich Adler, déjà cité, évoque le lendemain de la deuxième représentation (18 février 1902), dans le quotidien Bohemia (n° 48), le contexte du japonisme – « le style japonais est devenu un objet constant de notre admiration sur le plan artistique [...] » – et caractérise le théâtre japonais comme une « pantomime ou des ballets plein de grâce, interrompus seulement par quelques dialogues ». Les Pragois qui n’auraient pas visité l’Exposition universelle de Paris ont, apprend-on, été intrigués par la musique [6], qui « a eu un effet très particulier sur les spectateurs ».

La revue d’art et de littérature dramatique en langue tchèque Divadelní Listy [Journal du théâtre] du 20 février 1902 renvoie aussi au japonisme :

« Le monde des laques, des curieuses architectures, des cerisiers en fleurs, des lanternes colorées s’étalait devant [le public]. C'était un Japon de conte de fées, le Japon de Zeyer [7] – pas le Japon moderne, européanisé [...] ».

Portrait de Julius Zeyer (1841-1901)

Humoristické listy (Lettres humoristiques), n° 45, 10 novembre 1883.

L’Illustrovaný svět [Le monde illustré] dans son numéro 4 de 1902 présente Sada Yacco comme une star internationale et rappelle que le public pragois de langue tchèque a des connaissances sur le Japon, ses références n’étant pas forcément les mêmes que celles du public germanophone. En effet, trois ans auparavant (1899), Josef Kořenský – cité dans l’article – avait publié à Prague son livre Žaponsko (Le Japon).

La revue Ženský svět [Le monde féminin] (5 mars 1902, n° 5, p. 55), évoque également le japonisme, en utilisant cette fois le mot – ce qui n’était généralement pas le cas : « Sada Yacco a offert aux amis locaux du japonisme une expérience exotique de la tragédie ». Sont évoqués le succès, mais aussi parfois l'incompréhension que les spectacles de la troupe de Kawakami Otojirô ont rencontrés. Toutefois, l’auteure est personnellement conquise : « Tout [chez elle] – la figure, la voix, les mouvements – a un caractère délicat et subtil ». Sada Yacco, selon elle, « incarne toujours dans ses pièces à la perfection le charme et la beauté de la femme japonaise ». Elle déplore toutefois l’absence d’informations sur le théâtre japonais et exprime le désir d’en savoir plus. Avait-elle lu l’article d’Emil Orlik ?

« L’actrice japonaise Sada Yacco

est une véritable artiste,

de grand talent,

que les passionnés de théâtre placent au même niveau que

les plus grandes stars européennes ! »

Brno, Le rond-point de Tereza avec la rue Kobližné et le théâtre),

carte postale, 1907. Source : Fotohistorie

Illustrovaný svět (Le monde illustré), n° 4, 1902.

Rubrique Šepty Umělecké (Potins artistiques).

2. SADA YACCO À BRNO

(18/2/1902)

Le passage de la troupe de Kawakami Otojirô à Brno/Brünn est une (re)découverte. Cette représentation au Théâtre municipal (Stadttheater) n’est pas mentionnée dans le programme initial de la tournée en Europe centrale et orientale. Jusqu’ici, on pensait qu’après la représentation du lundi 17 février à Prague, le mardi 18 février 1902 était un jour de relâche. On retrouve ensuite Sada Yacco le mercredi 19 février 1902 à Graz (au Stadt-Theater) avec, toujours au programme, La Geisha et le Chevalier et Kesa.

Brno/Brünn, Théâtre municipal (Stadttheater) ou Národní divadlo (Théâtre national),

carte postale,1903

Sada Yacco, couverture de la revue Le Théâtre

1900

Mais une critique parue dans le Lidové noviny [Journal populaire] du 20 février 1902 (n°42) indique clairement que la troupe s’est produite dans la capitale morave, donc probablement le mardi 18 février 1902. Le critique mentionne sans ambiguïté le passage à Brno/Brünn de Sada Yacco, tout en déplorant la cherté des places (!) :

« Sada Yacco avec sa compagnie de théâtre japonais s’est produite hier [...] sur la scène de notre Théâtre national. En tournée à travers l'Europe, elle s’est également produite à Brno, et son impresario a également jugé opportun d'alléger les poches du public, désireux et avide d'art d’Extrême-Orient ».

Le public n’a pourtant pas été découragé par le coût du spectacle et était exceptionnellement nombreux :

« Là où il y avait de l'espace libre, de nouveaux sièges étaient partout installés et, même avec l'augmentation des prix, cette mesure n'était pas suffisante. Nous avons eu un théâtre bondé, ce qui n'est pas le cas, même lors de nos plus grands événements artistiques, et encore moins pour les nouveautés originales ».

Comme ailleurs, l’auteur de l’article exprime son étonnement devant le « mélange » de théâtre et d’acrobaties, mais apprécie le spectacle : « les scènes les plus captivantes sont [...] des combats, des tours de force acrobatiques ».

À titre personnel, il préfère Kesa :

« Cette dernière [pièce] est la meilleure, du moins à notre avis, car elle donne un aperçu plus profond des acteurs interprétant les rôles principaux, révèle leur créativité, le sens de leurs conceptions artistiques ».

Sadda Yacco et Kamawami Otojirô

Comme dans toute l’Europe, Sada Yacco impressionne, mais Kawakami Otojirô n’est pas en reste :

« Sada Yacco a une belle apparence, avec une voix délicieuse et captivante. Elle a quelque chose en elle qui, selon les critères européens, s'appelle la flamme artistique. [...] Monsieur Kawakami lui donne la réplique de manière remarquable. Son interprétation témoigne d’une réflexion, d’une chaleur intérieure [...] ».

Fait assez rare, deux autres acteurs de la troupe sont nommément cités :

« Madame Naka et Monsieur Nasaki méritent également une mention particulière [...] ».

On retrouve ensuite les acteurs japonais à Graz le 19 février, puis à Agram/Zagreb, Budapest, Timișoara/Temesvár, Bucarest, Galați/Galatz, Iași/Jassy le 7 mars. La troupe arrive le 9 mars dans la capitale galicienne.

« Sada Yacco

avec sa compagnie de théâtre japonais a joué hier [...] sur la scène de notre Théâtre National.

En tournée à travers l'Europe, elle s’est aussi produite à Brno, et son impresario a également jugé opportun d'alléger les poches du public,

[...] avide d'art d’Extrême-Orient. »

Lidové noviny du 20 février 1902 (n°42) : "Là où il y avait de l'espace libre, de nouveaux sièges étaient partout installés et, même avec l'augmentation des prix, cette mesure n'était pas suffisante. Nous Avons eu un théâtre bondé, ce qui n'est pas le cas, même lors de nos plus grands événements artistiques, et encore moins pour les nouveautés originales"

(article signé "št", du bureau du Théâtre national).

3. Sada Yacco à Lemberg

(9-10/3/1902)

Sada Yacco, peinte par le peintre allemand Max Slevogt, 1901

Le théâtre Colosseum, où s’est produite Sada Yacco et la troupe de Kawakami Otojirô. Source : Bibliothèque nationale, Varsovie.

Lemberg/Lwów - Lemberg, Rynek (place du marché), Carte postale, 1909

Malgré l'étonnement de certains spectateurs,

la nouveauté du spectacle

est considérée comme étant du plus haut intérêt

sur le plan théâtral :

« Lorsque Sada Yacco meurt, (...) on assiste

à un chef d'œuvre de vérité artistique,

qui dépasse les différences culturelles ».

Dès les 7 et 8 mars 1902, la Gazeta narodowa [Journal national] (n° 66 et 67, p. 4), afin de préparer le public aux représentations théâtrales de Sada Yacco inscrites au programme du théâtre Colosseum pour les 10 et 11 mars à 20 heures, publie en deux livraisons des informations assez détaillées sur l’histoire et les caractéristiques du théâtre japonais.

La veille de la première représentation, le 9 mars 1902 (n° 114, p. 5), le quotidien Słowo Polskie [La parole polonaise] et la Gazeta narodowa [Journal national] (n° 68, p. 2-3) annoncent à leur tour le programme.

Au lendemain du premier spectacle, le 11 mars 1902 (n° 46 du 26 février [11 mars] 1902, p. 2), le quotidien ukrainien Dilo [Les faits] publie une critique très favorable, sous le titre Sada Yacco à Lemberg. L’article remarque que l’actrice n’est pas la seule à porter le spectacle, le talent de tous les acteurs étant reconnu, avec une mention spéciale pour Kawakami Otojirô et Raikichi :

« Toute la troupe japonaise a très bien joué, même le petit Japonais [Raikichi], qui incarnait une jeune fille, a joué avec détermination et talent. Outre Sada Yacco, son mari Kawakami a été le premier acteur de la troupe ».

Le même jour (11 mars 1902), le Dziennik polski [Quotidien polonais] (Lwów, 1869-1905) (n° 116, p. 3.), revient sur la réforme du théâtre au Japon voulue par Kawakami Otojirô [8] et perpétue la légende imaginée par ce dernier pour promouvoir ses spectacles lors de ses tournées étrangères, à savoir que Sada Yacco est la première femme japonaise sur scène, et évoque l’intervention de la reine Victoria auprès de l’empereur du Japon en faveur de l’actrice.

Słowo polskie du 9 mars 1902, n° 114

“Sada Yacco. L'Art Nouveau, influencé par l'art japonais, a également amené le théâtre japonais en Europe. Sada Yacco, une artiste de la cour de Tokyo, qui a récemment visité les capitales européennes, vient en tournée dans notre ville, avec sa troupe, pour nous familiariser avec l’art dramatique japonais et les secrets de sa représentation en Extrême-Orient. La première représentation de l'excellente artiste au théâtre Colosseum de Thorn aura lieu demain [...] “

Dziennik polski du 11 mars 1902, n° 116,

Sur la réforme des théâtres au Japon

Kawakami Otojirô, le mari de Sada Yacco, qui joue actuellement avec elle dans notre ville, a l'intention d'introduire d'importantes réformes dans les théâtres japonais. Kawakami, traducteur d’Othello et Macbeth, veut en finir avec les représentations théâtrales actuelles au Japon, qui durent parfois trois jours d'affilée, et introduire des représentations de style européen. Il souhaite également familiariser [...]

Suit une critique de la représentation pour laquelle la « Duse japonaise, la Sarah Bernhardt japonaise » a réussi sans peine à remplir le théâtre. Le Dziennik polski est par ailleurs le seul à évoquer certains traits caractéristiques des représentations théâtrales japonaises :

« La représentation [...] a été précédée de quelques morceaux choisis tirés du programme habituel [...], et le son caractéristique provoqué par le choc de deux bouts de bois l'un contre l'autre, semblable au tir d'un bouchon de liège d'un pistolet d'enfant, a donné le signal de la montée du rideau ».

Référence qui peut sembler incongrue, le décor et les personnages évoquent pour lui non les estampes que collectionnaient de riches amateurs d’art – certaines ayant été exposées à Lemberg –, mais :

« [D]es personnages, si familiers pour nous, grâce aux images [qu’on voit] sur les paquets de thé et sur les laques japonaises [...] ».

L’étrangeté du spectacle – que le critique explique par la combinaison du jeu de Sada Yacco et l’accompagnement musical du spectacle – est soulignée : « une ambiance qui va au-delà de ce qu’on peut ressentir au théâtre en Europe ». Sada Yacco a impressionné, notamment dans les scènes où son personnage meurt : « la plus parfaite restitution de la mort [telle qu’elle a lieu] dans la nature ».

Portrait de Sada Yacco (1871-1946)

Portrait de Sarah Bernhardt (1844-1923)

par François Joseph Delintraz. Source : Musée Carnavalet, Paris

Malgré l’étonnement de certains spectateurs, déroutés par les scènes d’action et les acrobaties, ou n’ayant pas apprécié les scènes de la mort, la nouveauté du spectacle est considérée comme étant du plus haut intérêt sur le plan théâtral :

« On voit quelque chose de complètement nouveau, quelque chose de complètement différent de ce que nous avons l'habitude de voir dans les théâtres européens. Et M. Thorn [NdT : le directeur du Colosseum] devrait être sincèrement remercié pour le fait que, grâce à ses efforts, nous avons vu Sada Yacco et sa troupe ».

Toujours au lendemain de la première représentation, la Gazeta narodowa (11 mars 1902, n° 70, p. 2-3) évoque à son tour le spectacle donné au Colosseum (titre : Sada Yacco). Une fois dépassé l'aspect « exotique » du spectacle, le théâtre japonais atteint l’universel. Le conseil d’Orlik – aller au-delà de l’aspect « ethnographique » du spectacle et comprendre que la nature profonde de l’art est partout la même – semble avoir été suivi à Lemberg :

« Lorsque Sada Yacco meurt, [...] on assiste à un chef-d'œuvre de vérité artistique, qui dépasse les différences culturelles ».

Les sentiments ressentis dans le public qui a vu sur scène Sada Yacco et Kawakami Otojirô dépassent même en intensité celui des plus grands acteurs et actrices européens :

« Mais aucune artiste européenne, pas même Sarah Bernhardt, n'est aussi poignante que Sada Yacco [...]. [...] Kawakami, dans la scène finale mentionnée, dans le rôle de Morito, a tout bonnement donné au public des frissons d’horreur. [...] Le public était visiblement ému, il a écouté ou plutôt regardé [le spectacle] avec attention ».

Le théâtre était bondé et les notables de Lemberg avaient fait le déplacement, à commencer par les deux plus hauts dignitaires, le gouverneur (Namiestnik/Statthalter) de Galicie – le Comte Léon Piniński – et le Landmarschall (Marszałek), président élu de la Diète provinciale, le Comte Andrzej Potocki. Étaient aussi présentes « de nombreuses personnalités de l'aristocratie, du monde de l’art, de la littérature, du journalisme ».

Sarah Bernhardt dans Théroigne de Méricourt,

pièce de Paul Hervieu

« Aucune artiste européenne,

pas même Sarah Bernhardt,

n'est aussi poignante que Sada Yacco »

Le quotidien Słowo polskie (11 mars 1902, n° 117), publie un compte rendu des plus intéressants, sous la plume de M. W., très probablement Maryla Wolska (1873-1930), l’épouse de l’éditeur du journal Wacław Wolski (1865-1922), mais surtout poétesse liée au mouvement artistique et littéraire Młoda Polska [Jeune Pologne], dont on connaît les affinités japonistes.

Sada Yacco : article signé M. W. (Maryla Wolska, 1873-1930), dans le Słowo polskie,

n° 117, 11 mars 1902.

Sous le titre « Sada Yacco » – le même que celui de pratiquement toutes les autres critiques –, l’auteure se réfère d’abord aux estampes d’Utamaro qu’elle a pu contempler à Lemberg à l’occasion des expositions de la collection de Feliks Manggha Jasieński (1861-1929), installé alors à Cracovie :

« Vous souvenez-vous des estampes d'Utamaro lors des expositions de Jasieński ? Ces couleurs subtiles et délicieusement harmonieuses, dans des tons rose pâle, jaune pâle et noir intense, ces robes magnifiques des courtisanes japonaises [...] ».

Le prince Paweł Sapieha (1860-1934), peu de temps après son voyage en Orient (1888-1889) avait déjà exposé à Lemberg, en janvier 1892, une collection japonaise : armes, porcelaine, tissus, dont des kimonos, objets en bois et livres. L’auteure ne s’y réfère pas, mais nul doute qu’une partie du public présent au Colosseum s’en souvenait. Pierre Loti est également mentionné, non pour Madame Chrysanthème, mais pour L'impératrice Printemps, texte paru dans son recueil d’impressions de voyage Japoneries d'automne (1889) :

« Vous souvenez-vous de L'Impératrice Printemps de Loti – une description de la belle impératrice Harou-ko et de son cortège –, qui se promenait dans les jardins enchantés du Mikado pour célébrer les Fleurs de cerisier ? »

Un thème récurrent :

le théâtre de l'Archipel est

« une pantomime avec des mots »

Scène de la tragédie japonaise La Geisha et le Chevalier, avec Sada Yacco en vedette.

Source : Kurier Galicyjski

Le public cultivé de Lemberg a non seulement pu contempler les estampes exposées par Jasieński, mais il a aussi été sensibilisé au théâtre japonais par une conférence de Jan August Kisielewski (1876-1918), écrivain et dramaturge lié lui aussi au mouvement Młoda Polska [Jeune Pologne], et auteur d’un essai sur le théâtre japonais, O teatrze japońskim [Du théâtre japonais], publié cette même année à Lemberg et Cracovie où il déclare, enthousiaste, que « la liberté de création [...] vient naturellement de la vie, et se reflète [dans le théâtre comme] dans la peinture japonaise ».

On apprend qu’il a donné une description précise à ses auditeurs des spectacles de Sada Yacco auxquels il a assisté au théâtre de Loïe Fuller, en résumant les pièces qui sont précisément celles jouées au Colosseum. L’auteure – thème récurrent dans les critiques passées en revue – est frappée par l’intensité croissante du jeu de Sada Yacco :

« Au début, elle joue calmement [...] – se limitant seulement à porter un beau costume, [...] – [mais] au fur et à mesure que l'excitation, la gradation et la tension de la tragédie progressent, elle gagne en accents et en effets plus prononcés, elle devient de plus en plus nerveuse, presque fébrile, son visage étincelle de toute la gamme des sentiments qui la traversent – enfin, [...], Sada se révèle à nous comme une véritable et excellente artiste ».

Tout en louant la qualité du jeu des acteurs, d’où ressortent Kawakami Otojirô, ainsi une fois encore, que Raikichi dans le rôle de la jeune Kamuro, malgré une véritable sensibilisation au théâtre japonais, et nonobstant l’ambiance japoniste de l’époque, elle est frappée – autre thème récurrent – par le fait que le théâtre de l’archipel est une « pantomime avec des mots ».

Enfin, la question des femmes interdites de scène au Japon est encore une fois évoquée, Sada Yacco étant « la première femme japonaise à se produire en public », événement ayant eu lieu lors de la tournée américaine de la troupe de Kawakami Otojirô, de même qu’est rappelée l’intervention de la reine Victoria auprès de l’empereur du Japon pour que les femmes puissent monter sur scène [9], en se demandant si elle a été suivie d’effet :

« En attendant, elle doit se contenter de la reconnaissance de l'Amérique et de l'Europe, où elle a obtenu le titre honorifique de Duse japonaise ».

Quoi qu’il en soit, les critiques révèlent que les deux représentations au Colosseum de Lemberg ont été un véritable succès, même si le spectacle a surpris les mieux informés, dans une capitale provinciale pourtant elle aussi touchée par le courant japoniste porté, tout comme à Cracovie, par de nombreux artistes et intellectuels.

Sada Yacco et la troupe de Kawakami Otojirô ne s’attardent pas à Lemberg puisqu’ils doivent jouer dès le lendemain, le dimanche 11 mars 1902, au théâtre municipal de Cracovie, à 19h30 pour être précis.

La question des femmes interdites

de scène au Japon

est encore une fois évoquée,

Sada Yacco étant

« la première femme japonaise

à se produire en public »,

de même qu'est rappelée

l'intervention de la reine Victoria

auprès de l'empereur du Japon

pour que les femmes

puissent monter sur scène...

4.Sada Yacco à Cracovie

(11/03/1902)

Cracovie, Sukiennice (Halle aux draps), carte postale, 1907 (envoyée le 13 février 1908)

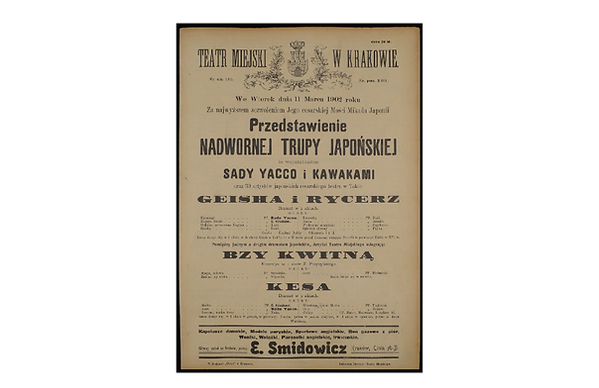

La troupe de Sada Yacco et Kawakami Otojirô se produit au Teatr Miejski, inauguré en 1893 [Théâtre municipal ; Théâtre Juliusz Słowacki depuis 1909] le dimanche 11 mars 1902. Une seule représentation est prévue, mais la presse locale, qui informe régulièrement ses lecteurs sur la politique, l’art et la culture du Japon, couvre largement l'événement [10].

Teatr Miejski (Théâtre municipal) de Cracovie (Teatr im. Słowackiego [Théâtre Słowacki] depuis 1909). Carte postale, vers 1903, archives du théâtre Słowacki de Cracovie.

Affiche annonçant le spectacle de Sada Yacco à Cracovie pour le 11 mars 1902.

Sada Yacco arrive à Cracovie, comme à Lemberg, voire plus encore, dans un contexte favorable. L'École des Beaux-Arts, devenue en 1900 Académie des Beaux-Arts, autour de laquelle gravite l’élite artistique locale, est alors dirigée par le japoniste, natif des environs de Lemberg, Julian Fałat (1853-1929), qui a séjourné dans l’archipel en 1885, expérience qui l’a marqué. Quant au théâtre municipal, il a pour ambition de promouvoir le répertoire polonais contemporain, en lien avec le mouvement Młoda Polska [Jeune Pologne] – nous avons déjà mentionné l’intérêt porté par ce mouvement à l’art japonais –, auquel appartiennent de nombreux artistes installés à Cracovie, à commencer par Fałat lui-même.

Enfin, le collectionneur et critique d’art Feliks Manggha Jasieński a introduit et fait la promotion de l'art japonais dans l’ancienne capitale polonaise. En janvier 1901, il inaugure une première exposition d’une série de vingt, non exclusivement consacrées à l'art japonais, mais qui permettent de faire connaître au public de Galicie les estampes d’Utamaro et d’Hokusai citées dans l’article de Maryla Wolska (cf. ci-dessus).

Feliks Jasieński (1861-1929) avec un casque de samouraï et kimono japonais sur le balcon de son appartement, à l'intersection de la rue Saint-Jean et de la Grand-Place de Cracovie. Photographe inconnu, 1903-1904

©Musée national de Varsovie

Feliks Jasieński (1861-1929) avec un shamisen sur fond de paravent japonais.

Photographe inconnu, vers 1903 ©Musée national de Varsovie

C’est donc un public sensibilisé à l’art japonais qui assiste à l’unique représentation de Sada Yacco, marquant une première rencontre, comme dans les villes précédentes, avec le théâtre japonais. Si le Tygodnik Powszechny [L’hebdomadaire universel] avait publié dès 1879 un article sur le sujet, en insistant sur les différences entre l’art dramatique japonais et européen, c’est, comme à Lemberg, Jan August Kisielewski qui suscite l’intérêt des Cracoviens, lors d’une conférence donnée en décembre 1900. On se souvient qu’il a assisté à Paris aux spectacles de Sada Yacco et publié, en 1902, un essai sur le théâtre japonais, O teatrze japońskim [Du théâtre japonais], déjà évoqué.

Jan August Kisielewski (1876–1918), Portrait de Stanisław Wyspiański, 1899,

Auteur de l’essai O teatrze japońskim (Du théâtre japonais), Lwów (Lemberg) et Kraków (Cracovie), 1902.

Dès septembre 1901, Czas [Le Temps] – quotidien conservateur – relate le triomphe théâtral de Sada Yacco à Paris lors de l'Exposition de Paris en 1900, mais aussi à Londres. Les pièces au programme à Cracovie le 11 mars 1902, La Geisha et le Chevalier et Kesa, « d'un auteur inconnu », sont par ailleurs mentionnées lorsqu'elles sont à l’affiche, à Paris, au théâtre de l'Athénée. Fin février, on apprend à Cracovie que Sada Yacco donnera une représentation.

Sada Yacco et la troupe de Kawakami Otojirô est annoncée dès le 8 mars 1902 par la presse. Le quotidien démocrate-chrétien Głos Narodu [La voix de la nation] en parle dans ses deux éditions du 11 mars (n° 58, p. 3) et publie une critique élogieuse au lendemain de la représentation (n° 59 et 60, p. 5 et 6). L'événement est alors très suivi par la presse [11].

Une critique très favorable, résumant l’accueil fait par les Cracoviens, paraît dans le quotidien Czas [Le temps] (n° 59, p. 1). Au lendemain de la représentation, c’est le rédacteur en chef lui-même, enthousiaste, qui publie ce texte :

« La soirée d'hier nous a fait découvrir un monde différent de celui que nous avons l'habitude de voir sur scène. Nous avons vu différents moyens techniques de jeu scénique, différentes coutumes, différentes personnes. Le succès des représentations du théâtre japonais à Paris et à Vienne, ainsi que le caractère exotique de la représentation, ont attiré un public extrêmement nombreux au théâtre : toute la salle était bondée. [...] la représentation était du plus haut intérêt, à la fois en raison des œuvres La Geisha et le Chevalier et Kesa, qui se caractérisent par l'originalité des thèmes – mais aussi en raison de leurs excellentes expressions du visage, et des mouvements [qu’ils exécutent sur scène] en général [...] ».

Le quotidien publie également un entretien avec Sada Yacco et Kawakami Otojirô sous le titre Trupa japońska za kulisami [La troupe japonaise derrière les coulisses] (p. 2 et 3). Le quotidien social-démocrate Naprzód [En avant] du 13 mars 1902 (n° 71, p. 3) fait aussi l’éloge du spectacle en général, et de la « Duse japonaise » en particulier.

Portrait de Włodzimierz Perzyński, écrivain, par Wojciech Weiss

huile sur toile (80 cm x 64 cm), Musée national de Varsovie, 1901

Il est indéniable que la représentation unique de Cracovie a été un triomphe. Sada Yacco et la troupe de Kawakami Otojirô ont été applaudis chaleureusement. Les critiques parues dans la presse rapportent que des fleurs ont été jetées sur la scène. Les artistes et écrivains de Młoda Polska [Jeune Pologne] s’étaient, bien entendu, rendus au théâtre pour l’occasion, l’un d’eux, Włodzimierz Perzyński ayant même publié des critiques dans deux journaux différents (cf. note 8).

La revue satirique Śmigus (n° 7, p. 3), de Lemberg, se moque gentiment du japonisme des Cracoviens après le passage de Sada Yacco en imaginant qu’une pièce de Stanisław Wyspiański (1869-1907), Wesele [Les noces], soit jouée dans le monde entier, « exactement comme les Japonais, [pour] gagner de l’argent ». On parle encore du théâtre japonais dans la livraison de mai 1902 du Przegląd polski [Revue polonaise] (vol. 144, n° 431, p. 370-372). L’historien Feliks Koneczny y livre en effet ses réflexions et déclare notamment qu’« il est impossible qu’elle [la tournée de Sada Yacco] ne laisse aucune influence ».

Le 13 mars 1902, la troupe quitte Cracovie pour Łódź et Varsovie, où l’accueil a été nettement plus froid, comme l’avait été celui réservé à l’exposition d'art japonais de Jasieński en 1901, preuve que la réception par le public polonais de l’art du Pays du Soleil levant n’a pas été la même dans les partitions autrichienne et russe. Dans l’ancienne capitale du royaume de Pologne [12], cette représentation, pourtant unique, a même suscité un intérêt pour le japonisme théâtral : on note à l’affiche du Teatr Miejski, le 26 mai 1902, une pièce française japoniste, Le vase japonais, de M. Hennequin et F.- C. Bilhaude.

Dossier spécial Sadakko Kawakami

Source : Séminaire de formation en art dramatique japonais 2023 de Tokai

Conclusion

S'il est vrai qu'on peut parler de succès, voire de triomphes,

de nombreux spectateurs ont été déroutés par des pièces

qui, pour eux, n'était "pas du théâtre"...

Incontestablement, le passage de Sada Yacco – célèbre en Europe depuis l’Exposition universelle de Paris – et de la troupe de Kawakami Otojirô en Bohême, Moravie et Galicie, a été couronné de succès. Cette partie de leur tournée en Europe centrale et orientale a ensuite été quelque peu oubliée, avant qu’on ne s’y intéresse à nouveau – notamment en Tchéquie et en Pologne –, car il s'agit, comme ailleurs en Europe, du premier contact avec le théâtre de l’Archipel. Toutefois, comme pour le japonisme dans l’empire des Habsbourg en général, l’approche qui en a été faite est celle des États successeurs – influence sur le théâtre tchèque, polonais…–, et non la reconstitution du contexte historique impérial du début du XXème siècle, que nous avons tenté de présenter ici [13].

C’est sous l’influence du japonisme, qui atteignait alors son apogée, autour de 1900, en Mitteleuropa, que le public des Kronländer où la troupe s’est produite, dans toute sa diversité ethnique et culturelle – Prague et Brno étaient alors de culture germano-tchèque, Lemberg (auj. Львів [L’viv]) polono-ukrainienne – avec, cependant, une réelle présence germanophone, seule Cracovie étant presque exclusivement polonaise culturellement – a découvert et tenté de comprendre le théâtre du Pays du Soleil levant. Les références des critiques que nous avons étudiées le montrent suffisamment.

Néanmoins, s’il est vrai qu’on peut parler de succès, voire de triomphes, Sada Yacco et la troupe de Kawakami Otojirô ont suscité par ailleurs des réactions parfois contrastées. En premier lieu, une partie du public n’a pas réellement compris, ni apprécié les spectacles auxquels il a assisté. Si cela fut assez rare en ce qui concerne les critiques – Peter Riedl, à Prague, est le seul, dans le corpus étudié ici, à avoir publié un article défavorable –, on le perçoit assez bien à travers certaines remarques, qui indiquent que de nombreux spectateurs ont été déroutés par des pièces qui, pour eux, n’était « pas du théâtre », mais, au mieux, une « pantomime avec des mots », de la « variété » voire du « cirque ». Les scènes d’action et les acrobaties n’étaient pourtant pas inconnues du public, en particulier à Prague, et étaient même très appréciées – on connaît le succès des troupes de jongleurs et d’acrobates japonais [14] – mais certains ont été étonnés, voire choqués, qu’elles soient intégrées à un spectacle théâtral.

Cependant, l’élite intellectuelle et artistique, liée à la bouillonnante vie culturelle viennoise, qui séjournait également périodiquement à Paris – et pour laquelle l’art japonais était devenu une source d’inspiration –, a plébiscité un spectacle nouveau, même pour les japonistes les plus fervents. Si les estampes se sont finalement « animées », elles l’ont fait d’une manière parfois déconcertante aux yeux des spectateurs de Bohême, Moravie et Galicie, qu’ils fussent tchèques, allemands, polonais ou ukrainiens. Pourtant, malgré des agendas culturels – et politiques – différents, voire opposés, la découverte du théâtre de l’archipel, après celle de l’art japonais, en particulier des estampes, a enthousiasmé les spectateurs qui ont eu la chance de voir Sada Yacco sur scène.

Laissons le dernier mot au grand japoniste Emil Orlik, l’un des rares artistes de la « Double monarchie » à avoir séjourné au Japon où, en amateur de théâtre, il a assisté à des représentations de kabuki :

« C’est bien de l’art qui [a été] présenté au public. Et la nature de l’art est partout la même, même si sa représentation est différente ».

Gilles MASTALSKI

©2025 by Gilles Mastalski/Tokyo Time Table

NOTES

[1] Voir notamment Yoko Chiba, « Sada Yakko and Kawakami : Performers of Japonisme », Modern Drama, XXXV, No. 1, March 1992, p. 35-53 ; Ayako Kano, Acting Like a Woman in Modern Japan: Theater, Gender, and Nationalism, New York, Palgrave, 2001 ; Lesley Downer, Madame Sadayakko: the Geisha who bewitched the West, New York, Gotham Books, 2003 ; Sophie Jacotot, « Sada Yacco à l’Exposition universelle de 1900 : l’entrée en scène du corps japonais en Occident », in 48/14, Revue du musée d’Orsay, printemps 2005 ; Catherine Hennion, La Naissance du théâtre moderne à Tokyo, L’Entretemps, coll. « Champ théâtral, 2009 ; voir la section « Kabuki au-delà, drame en deçà : le triomphe de Sada Yacco » ; Guy Ducrey, « Le japonisme au théâtre », Cahiers Edmond et Jules de Goncourt, Année 2011, 18, p. 125-148 ; Olivier Goetz, « Le Japon spectaculaire de la Belle Époque », Le Portique, 43-44, 2019, 241-260 ; Michaël Ferrier, « Le japonisme dans la littérature française (1867-1967) », Tokyo Time Table, Tokyo, 2019, dont la deuxième partie, « Un renouveau poétique et une révolution du regard », évoque Sada Yacco.

[2] Voir François Fejtő, Requiem pour un Empire défunt. Histoire de la destruction de l'Autriche-Hongrie, Paris, Lieu Commun, 1988.

[3] Lors de ses tournées, la troupe de Kawakami proposait le plus souvent ces deux pièces, qui passaient pour des classiques du répertoire japonais, mais qui avaient été composées par Kawakami Otojirô lui-même à partir du répertoire du théâtre kabuki. La pièce est publiée au moment de l’Exposition universelle : La geisha et le chevalier : drame du vieux Japon avec Sada Yacco (Katsuragi), Otojiro Kawakami (Nagoya Sanza), Annales du théâtre et de la musique, Edmond Stoullig, Paris, 1900 (référence Bibliothèque nationale : FRBNF39496511). Sada Yacco elle-même revient en 1908 sur sa genèse aux États-Unis lors d’une interview : « La Geisha et le Chevalier a été un succès universel en Europe et en Amérique. Il s'agit d'un mélange étrange (sic) de pièces japonaises, mais il a séduit le public américain [...] ». Citée par Jonah Salz, « Intercultural Pioneers: Otojirô Kawakami and Sada Yakko », in The Journal of Intercultural Studies, n. 20, Kansai University of Foreign Studies, 1993, p. 45. On doit la version française à Judith Gautier (cf. supra), qui publie également l’argument de Kesa, une adaptation très libre du théâtre kabuki. Robert d’Humières (1868-1915) crée une version française de la pièce en 1910, sous le titre de L'Amour de Késa.

[4] Sur Orlik, voir Gilles Mastalski, « De la Monarchie des Habsbourg au Pays du Soleil Levant : Julian Fałat et Emil Orlik », Tokyo Time Table, Tokyo, 2019 ; « Emil Orlik (1870-1932). Ein Prager Maler und Graphiker in Japan [Emil Orlik (1870-1932). Un peintre et graphiste pragois au Japon] », p. 10-42, Notizen, OAG, Tokyo, novembre 2019. Saluons ici la parution récente du monumental catalogue raisonné des gravures d’Orlik, qui comprend de très nombreuses œuvres japonistes, dont un certain nombre réalisées au lors de son séjour au Japon : Peter Voss-Andreae (éd.), Emil Orlik: Das Druckgraphische Werk [Emil Orlik : l'œuvre gravé], 4 vol., Deutscher Kunstverlag, Berlin-Munich, 2023.

[5] Traduit de l’allemand. Toutes les traductions à partir des textes originaux allemands, tchèques et polonais sont de l’auteur. À notre connaissance, aucun des textes cités dans cette étude n’ont auparavant été traduits en français.

[6] Pour un témoignage contemporain, voir Judith Gautier, Musiques bizarres à l'Exposition de 1900 : danses de Sada-Yacco, Paris, Librairie Paul Ollendorff, 1900. Fille de Théophile Gautier (1811-1872), Judith Gautier (1845-1917), épouse de Catulle Mendès (1841-1909), était passionnée par la Chine et le Japon.

[7] Admirateur du Japon, Julius Zeyer (1841-1901) (Fig. 17), est notamment l’auteur d’une pièce japoniste, Lásky div (La magie de l'amour). Son père, Johann Zeyer (1847-1903), était un charpentier et marchand de bois d'origine alsacienne.

[8] Loin d’être un traditionaliste, Kawakami « déclare son intention de produire un nouveau théâtre, en incorporant les meilleurs aspects du théâtre occidental et en rejetant les traditions inutiles et héritées [du passé] ». Cf. Jonah Salz, « Intercultural Pioneers: Otojirô Kawakami and Sada Yakko », op. cit., p. 34. Il promeut le shinpa 新派 (nouvelle vague), un théâtre au « style plus réaliste sans être pour autant véritablement moderne ni clairement inscrit dans la mouvance du théâtre occidental » : cf. Jean-Jacques Tschudin, « Le kabuki s’aventure sur les scènes occidentales : Tsutsui Tokujirô sur les traces des Kawakami et de Hanako », Cipango, Cahiers d’études japonaises, 20, 2013, p. 6. Voir aussi, pour une vue d’ensemble, du même auteur, Histoire du théâtre classique japonais, Toulouse, Anacharsis, coll. « Essais », 2011. Par ailleurs, Kawakami, pour promouvoir ses spectacles, n'hésite pas à écrire sa légende et celle de Sada Yacco. Il n'y a en effet pas eu d'intervention de la reine Victoria auprès de l’empereur du Japon en faveur de l’actrice. Sur les procédés utilisés par Kawakami Otojirô pour promouvoir ses spectacles lors des tournées américaine et européenne, voir Jonah Salz, « Intercultural Pioneers: Otojirô Kawakami and Sada Yakko », op. cit.

[9] Sur japonisme et féminisme, sujet encore méconnu, voir le texte de Viviane Le Berre, « Pour l’amour de l’estampe : Helen Hyde et Bertha Lum, deux Américaines au Japon (1890-1940) », Tokyo Time Table, 2019.

[10] Voir Janusz S. Nowak, « Kraków w spotkaniu z Japonią i jej kulturą na przełomie XIX i XX wieku. Udział prasy w recepcji sztuki i kultury japońskiej [Cracovie à la rencontre du Japon et de sa culture au tournant des XIXe et XXe siècles. Le rôle de la presse dans la réception de l'art et de la culture japonais] », Kraków : Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie, Nowa seria, Vol. 3, 2010, p. 147.

[11] Les n° 61 et 62 des 14 et 15 mars 1902 reviennent en détail sur le spectacle, sous la plume de l'écrivain du mouvement Młoda Polska [Jeune Pologne] Włodzimierz Perzyński (1877-1930). Par ailleurs, dans Głos Narodu [La voix de la nation], est publiée le 18 mars (n° 64 du 18 mars, p. 2 et 3) l’interview à Varsovie de Sada Yacco par l’écrivaine Helena Pajzderska, alias Hajota (1862-1927). Le 11 mars (n° 58, p. 2), le quotidien libéral-démocrate Nowa reforma [La nouvelle réforme] prépare également le public en publiant un résumé des pièces à l’affiche et revient sur le succès à Paris de la « Sarah Bernhardt japonaise ». Le 13 mars (n° 60 p. 2 et 3), le journal fait paraître une autre critique de Włodzimierz Perzyński, qui publie également dans Głos Narodu [La voix de la nation] les jours suivants.

[12] Cracovie a été la capitale du royaume de Pologne de 1038 à 1596, date à laquelle le roi Sigismond III a transféré la capitale à Varsovie.

[13] Pour une approche actuelle de l’histoire de l’Empire des Habsbourg, voir la synthèse magistrale de Pieter M. Judson, The Habsburg Empire: a New History, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 2016.

[14] Cf. Alexis D'Haucourt, « En marge du théâtre. Les troupes d'acrobates japonais en France et leurs imitateurs : nouvelle approche », conférence donnée à la Maison franco-japonaise (Umifre 19, MEAE-CNRS) le 30 janvier 2021, cf. note 1. Voir aussi, pour plus d’informations, le blog d'Alexis D'Haucourt, Acrobates japonais en France (Traverser les frontières, les identités et les genres).